2010年,《让子弹飞》上映。票房破7亿,创下当年国产片纪录;十五年后,豆瓣评分稳定在8.9,B站二创视频播放…

2010年,《让子弹飞》上映。票房破7亿,创下当年国产片纪录;十五年后,豆瓣评分稳定在8.9,B站二创视频播放量动辄百万,台词“让子弹飞一会儿”成了国民级梗——一部商业片能同时扛住票房、口碑与时间的三重考验,在中国电影史上并不多见。有人说它是荒诞喜剧,看张牧之(姜文 饰)带着兄弟们在鹅城插旗、劫道、斗黄四郎(周润发 饰),笑得前仰后合;有人说它是政治寓言,从“站着把钱挣了”到“没有你,对我很重要”,每句台词都藏着弦外之音;也有人说它是姜文的个人狂欢,镜头里的枪、酒、男人,全是他刻在骨子里的浪漫。

可再看十五年,我才发现《让子弹飞》最厉害的,从不是那些烧脑的隐喻,而是它用最生猛的故事,讲透了一个最朴素的道理:所有“让子弹飞”的等待,都是为了让正义不缺席;所有“站着挣钱”的倔强,都是为了让尊严不弯腰。

电影开场,张牧之带着他的“麻匪帮”截了马邦德(葛优 饰)的火车。火车里,马邦德穿着貂皮,吃着火锅,唱着小曲,蒸汽机车的浓烟裹着金钱的味道——这是旧时代的“上层图景”。而铁轨尽头的鹅城,才是真正的人间。鹅城是什么样?是城门口挂着的“鹅城”牌匾,褪色的红漆下藏着斑驳的黑;是街道两旁紧闭的门窗,百姓躲在门后偷偷张望,眼神里全是恐惧;是黄四郎的碉楼,像一座黑色的山压在城中心,墙头上的枪口永远对着百姓的方向。这里没有法律,只有“黄老爷”的规矩:交不出钱,就拿人抵;想反抗,就用鞭子抽。

姜文把鹅城拍得像个寓言。黄四郎是“权力”的化身,他垄断盐铁,控制税赋,连百姓的生死都攥在手里——他甚至不用亲自出手,只需要让手下的武举人(姜武 饰)去“执法”,再让乡绅们跟着起哄,就能把整个鹅城拿捏得服服帖帖。而百姓呢?他们不是坏人,只是太怕了。怕被黄四郎报复,怕家里的孩子饿肚子,所以哪怕被盘剥得只剩一条裤子,也不敢说一句“不”。

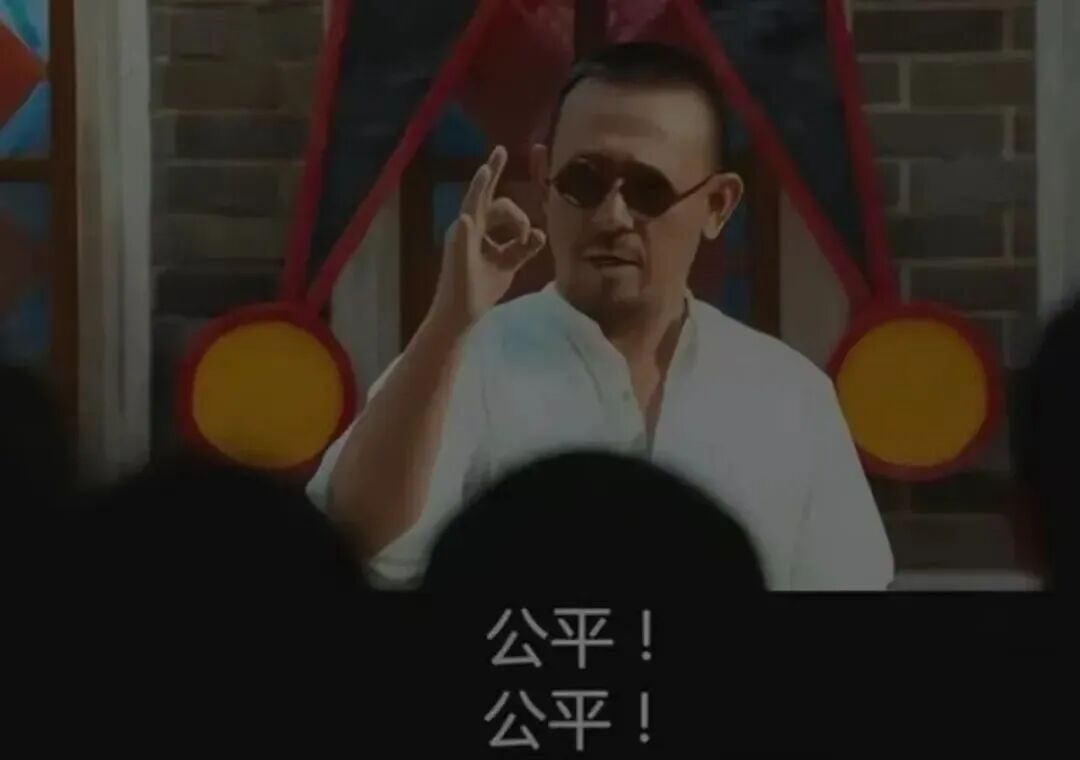

马邦德的出现,更让这个“旧世界”的逻辑变得完整。他本是个买官的骗子,想着到鹅城捞一笔就走,可刚进城就被张牧之架着“当县长”。他的口头禅是“赚钱嘛,不寒碜”,一边劝张牧之“跪着挣钱”,一边又偷偷给黄四郎递消息——他代表了旧时代里“精明的大多数”:不选对错,只选利弊;不看道义,只看利益。可张牧之偏不。他戴着墨镜,骑着白马,把“县长”的大印往桌上一拍:“我来鹅城,就三件事:公平,公平,还是TMD公平!”这句话像一颗石子,砸进了鹅城一潭死水的日子里。

张牧之是谁?电影里没明说,但处处是线索。他会用德语唱《国际歌》,能熟练操作机关枪,说起打仗的经历时眼里有光——有人猜他是落草的军官,有人说他是反抗的义士。但无论身份如何,他都是个“不按剧本”的英雄。别的英雄要么忍辱负重,要么悲情牺牲,可张牧之不。他刚到鹅城,就带着兄弟们去劫黄四郎的“碉楼税”,把抢来的银子往街上一撒,喊着“枪在手,跟我走”;黄四郎让武举人打百姓立威,他直接把武举人按在地上揍,还让他给百姓磕头;黄四郎用“假张牧之”骗百姓,他就当众砍了假人的头,告诉所有人“我才是张牧之”。

他最“不按剧本”的地方,是他不想要“崇拜”。很多英雄都希望百姓跟着自己走,可张牧之不是。他撒银子,是想让百姓知道“黄四郎的钱能抢”;他打武举人,是想让百姓知道“黄四郎的人能打”;他甚至故意让黄四郎烧了百姓的房子,不是狠心,是想让百姓明白“不反抗,就没活路”。

电影里有个镜头我记了十年:张牧之站在空无一人的街上,手里拿着枪,身后是兄弟们。黄四郎的人在碉楼里开枪,子弹打在地上溅起尘土。他没有喊“跟我冲”,只是把枪举起来,对着天空开了一枪。然后,他等着。等着百姓从门后探出头,等着有人敢拿起地上的刀,等着有人敢喊一句“反了”。这就是张牧之的聪明——他知道,真正的反抗不是一个人的冲锋,而是一群人的觉醒。他撒的不是银子,是勇气;他打的不是武举人,是恐惧;他等的不是掌声,是百姓自己站起来的那一刻。

黄四郎不懂这个道理。他以为百姓怕的是他的碉楼,怕的是他的枪,可他不知道,百姓怕的是“没人带头”。所以当张牧之把黄四郎的“替身”拉到街上,当众砍了头时,百姓终于敢冲上去,把碉楼的大门撞开。那一刻,黄四郎才明白,他最厉害的不是权力,是百姓的“不敢”;而张牧之最厉害的,是让百姓“敢了”。

电影里最有名的台词,是“让子弹飞一会儿”。

第一次说这句话,是张牧之带着兄弟们劫火车。马邦德问他“子弹都飞出去了,能打着吗”,他说“让子弹飞一会儿”。然后,远处传来火车爆炸的声音。

第二次说这句话,是他和黄四郎斗智。黄四郎以为张牧之会立刻进攻碉楼,可张牧之没有。他让兄弟们假装撤退,让百姓以为他输了,甚至让马邦德去给黄四郎“求和”。黄四郎以为自己赢了,可他不知道,张牧之的“子弹”早就飞出去了——那子弹是百姓心里的愤怒,是兄弟们藏在暗处的枪,是黄四郎自己作死的骄傲。

姜文用“子弹”讲了一个关于“等待”的道理:正义从来不是一蹴而就的。有时候,你需要等百姓醒过来,等恐惧散下去,等那些藏在心里的勇气慢慢长出来。就像现实里的很多事,不是你喊一句“公平”,公平就会来;不是你打一场仗,正义就会到。你得等,等那些“子弹”飞到该去的地方,等那些道理被更多人听懂。

电影结尾,黄四郎的碉楼被烧了,他自己穿着长袍,站在城门口,问张牧之“你赢了,想当鹅城的新老爷吗”。张牧之笑了,说“我不是来当老爷的,我是来送你上路的”。然后,黄四郎的枪响了——他自杀了。很多人问,张牧之为什么不自己当县长?因为他知道,鹅城需要的不是一个“新黄四郎”,而是一个“没有黄四郎”的世界。所以他烧了碉楼,散了银子,带着兄弟们离开。马邦德问他“去哪儿”,他说“去上海,去浦东”——那是一个更繁华,也更复杂的地方,那里还有很多“黄四郎”,还有很多需要“让子弹飞”的事。

这个结尾,让《让子弹飞》跳出了“复仇爽片”的框架。它没有说“正义战胜了邪恶”,而是说“正义还在路上”;它没有说“英雄拯救了世界”,而是说“英雄只是点燃了火种”。就像张牧之离开时,百姓站在路边鼓掌,可他没有回头——因为他知道,真正的胜利,不是百姓记住他,而是百姓自己能保护自己。

因为我们还在等“张牧之”。现实里没有鹅城,但有很多“黄四郎”——可能是垄断资源的资本,可能是欺负人的强权,可能是让你“跪着挣钱”的规矩。我们希望有人能站出来,说一句“不”,能带着我们“站着把钱挣了”,能让我们相信“公平,公平,还是TMD公平”。因为我们还在等“子弹飞”。我们知道,改变不会马上来,正义不会马上到。就像那些被忽视的声音,那些被压抑的诉求,那些需要时间才能看清的真相——我们需要“让子弹飞一会儿”的耐心,需要相信“子弹终会打到该去的地方”的勇气。

更因为,《让子弹飞》是一个成年人的童话。它没有把世界说得太美好,也没有把英雄说得太完美。张牧之会犯错,会犹豫,会不知道“下一步该去哪儿”;百姓会懦弱,会自私,会需要“被推着走”。可就是这样不完美的人和事,才让我们觉得真实——原来英雄不是天生的,是选择出来的;原来反抗不是容易的,是需要勇气的;原来公平不是等来的,是争来的。

电影最后,火车驶向远方,张牧之站在车尾,风吹着他的衣角。马邦德问他“还回来吗”,他没有回答。但我想,他会的。因为只要还有“黄四郎”,还有需要“公平”的人,就会有“张牧之”,就会有“让子弹飞一会儿”的等待。就像姜文在采访里说的:“我拍《让子弹飞》,不是想教大家什么,是想告诉大家,这个世界上,还有人在坚持一些东西。”

十五年了,那些坚持的东西,我们还记得。那些飞出去的子弹,还在飞。

本文来自网络,不代表顾子明博客立场,转载请注明出处:https://www.guziming.cc/7479.html