十匹白马拉着列车在铁轨上狂奔,一场关于权力、革命与觉醒的隐喻就此启程。

十匹白马拉着列车在铁轨上狂奔,麻匪们戴着麻将筒子面具从山坡俯冲而下,一句“让子弹飞一会儿”的从容宣言拉开了这场华丽荒诞大戏的序幕。

2010年,姜文导演的《让子弹飞》横空出世,以6.59亿元的票房成绩一举超越《唐山大地震》,成为年度票房冠军。更令人惊叹的是,十四年后的今天,这部电影依然活跃在公众视野中,甚至被网友戏称为“值得申遗”的文化现象。

《让子弹飞》的故事框架并不复杂:北洋乱世,落草为寇的革命者张牧之(姜文饰)化名张麻子,冒充县长马邦德进入鹅城,与盘踞当地的恶霸黄四郎(周润发饰)展开了一场惊心动魄的较量。影片以黑色幽默为基调,却成功糅合了动作冒险、悬疑推理、社会寓言等多重类型元素。

节奏紧凑如疾驰的列车,全程无尿点,金句频出的台词更让观众过耳不忘。

影片的商业成功与艺术深度在当年便引发了广泛讨论,但真正让它成为经典的,是埋藏在爽片外壳下的思想锋芒。片中每一个看似荒诞的情节都暗藏机锋:马拉火车不仅暗喻半殖民时代中国“西式火车,中式马力”的畸形现代化,更象征着旧制度对新生产力的束缚。

张麻子枪上镌刻的“9853”被解读为革命火种的象征,而鹅城广场上那面被藤蔓缠绕的鸣冤鼓,则成了百年沉冤的无声控诉。

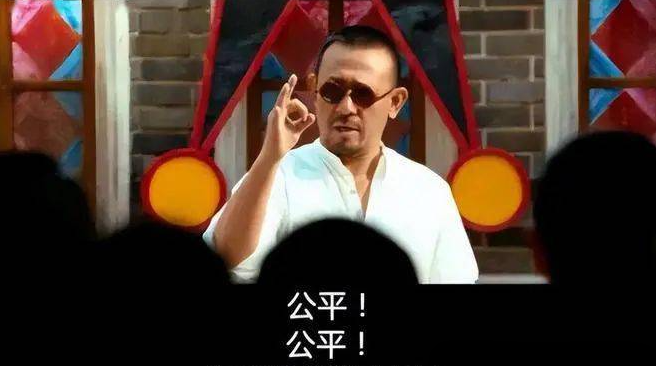

电影中的人物塑造同样具有深刻的符号性。张麻子作为理想主义者的化身,三呼“公平”的宣言直指人心:“我来鹅城只办三件事:公平,公平,还是他妈的公平!”他阻止百姓下跪,用枪声唤醒尊严,却在胜利后陷入“推倒一座碉楼,又见一列火车”的循环困境。

黄四郎则代表着根深蒂固的旧势力,他盘踞的哥特式碉楼是权力堡垒的实体化象征。当张麻子对他说:“你和钱对我都不重要,没有你对我很重要”时,道出了革命者推翻压迫制度的终极诉求。

而小六子为证清白剖腹取粉的惨剧,成为愚昧民众与GM困境的血色隐喻——热血青年在麻木看客面前悲壮赴死,如同鲁迅笔下蘸着人血馒头的沉默。

《让子弹飞》最震撼人心的,是它对GM本质的冷峻审视。影片展现了民众觉醒的曲折:张麻子撒银元时,百姓只敢夜半偷捡;发枪支后,仍无人敢挑战黄四郎的权威。只有当替身被斩首,象征性的恐惧被打破,民众才如潮水般冲垮了看似坚固的碉楼铁门。

胜利的荣光转瞬即逝。结尾处,张麻子策马追随远去的火车,车厢里黄四郎的身影隐约可见,兄弟们早已沉醉于浦东的繁华梦。这幕场景揭示了一个残酷真相:GM果实终被曾经的同志攫取,权力结构如马拉火车般循环往复。

“没有麻匪的日子才是好日子”——汤师爷的这句台词点破了既得利益者的恐惧。革命于他们而言不是解放的曙光,而是安稳生活的威胁。这种悖论式的呐喊,在当下社会依然回荡着令人不安的回音。

从鹅城到现实,子弹飞行的轨迹始终指向权力迷思的核心。当张麻子用子弹击穿连接马匹与列车的锁链,姜文也用电影打穿了思想禁锢的铁门。他让观众看到:权力本质是集体恐惧的投射,那扇千疮百孔的铁门根本挡不住觉醒的人民。

十四年过去,这粒子弹仍在飞行。当我们在社交媒体转发“申遗”戏言时,当网络空间掀起新一轮解读热潮时,《让子弹飞》已超越电影本身,成为一把丈量时代体温的尺子。

它丈量着理想与现实的距离,也标记着权力与反抗的永恒角力。在鹅城百姓冲向碉楼的呐喊声中,在张麻子孤独的剪影里,每个观众都照见了自己的选择:是坐上马拉的火车?还是追随那颗仍在飞行的子弹?

子弹的呼啸声划破夜空,它飞行的轨迹在时间长廊中擦出一道思想的火光,照亮权力高墙的每一道裂缝。当碉楼倒塌的烟尘散尽,真正的革命才刚刚启程——在每一个不愿下跪的灵魂里。