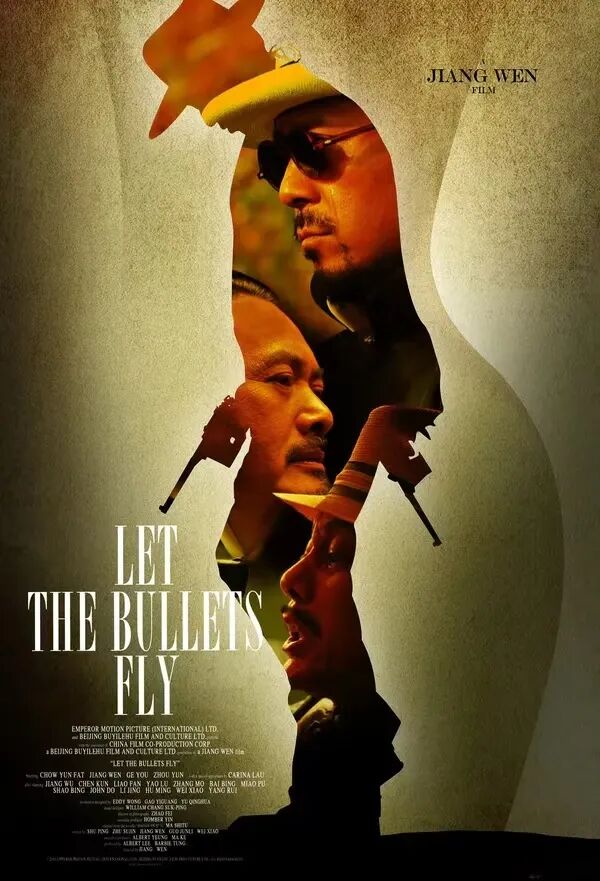

01.乱世镜像:北洋背景下的权力真空

1915 年的中国正处于军阀割据的混沌期

清廷崩塌后的权力真空滋生出无数草莽英雄与投机者。

电影中鹅城的封闭格局

恰是当时中国社会的缩影 —— 张牧之带着手枪与理想闯入

黄四郎握着碉楼与银元固守,而百姓们蜷缩在二者之间

既渴望反抗又恐惧变革

这种背景设定绝非偶然

姜文刻意模糊了具体的历史坐标

却用 “税收到九十年后” 的荒诞细节

戳中了封建残余与资本掠夺的共通性

当张牧之骑着白马闯入鹅城时

扬起的不仅是尘土,更是对一个时代的诘问

在秩序崩塌的乱世,正义该如何落地?

02.人物图谱:三类灵魂的权力博弈

张牧之的左轮手枪里装着双重子弹

一颗射向黄四郎的权威

一颗射向百姓的怯懦

这个留着板寸、眼神如鹰的草莽英雄

身上混合着革命者的理想主义与土匪的生存智慧

他将银子撒向人群时的狂放,与面对替身时的迟疑

暴露出理想主义者在现实泥沼中的挣扎

摧毁旧秩序容易,建立新秩序却难如登天

黄四郎的钻石扳指与碉楼构成了权力的物化象征

这个戴着文明棍的 “南国一霸”,深谙统治的真谛

用恐惧驯化百姓,用利益收买帮凶

他对张牧之的欣赏与忌惮,本质上是同类对同类的认知

他们都明白,权力的游戏从来无关正邪,只看谁更懂得操控人心。

而鹅城百姓的集体沉默,构成了最锋利的讽刺。

他们在银子面前的哄抢,在枪口下的瑟缩,在胜利后的狂欢

完美复刻了群体性的精神痼疾。姜文用 “谁赢他们帮谁” 的直白台词

撕开了所谓 “民本” 神话的伪装:当个体在权力碾压下丧失主体性

集体便成了任人驱使的羊群。

03.时代寓言:子弹飞射的永恒回响

电影中那枚 “让子弹飞一会儿” 的子弹,其实穿越了百年时空。

姜文在北洋的壳子里,装进了对中国现代化进程的深刻反思:

张牧之们前赴后继的革命,为何总在 “打倒一个黄四郎,冒出无数黄四郎” 的循环中打转?

碉楼的轰然倒塌不是终点,而是更残酷的开始。

当张牧之的兄弟们奔向上海的花花世界,当百姓们瓜分黄四郎的家产

电影用狂欢的镜头掩盖着刺骨的悲观 —— 革命或许能摧毁有形的压迫者

却难以根除无形的奴役性。这种清醒的认知,让《让子弹飞》超越了普通的娱乐片

成为一面照见民族灵魂的镜子。

在姜文的镜头下,子弹飞射的轨迹里藏着中国社会的密码:

权力与反抗的永恒博弈,理想与现实的永恒撕扯,个体与集体的永恒纠缠。

当最后一列火车载着未完的故事驶向远方,我们突然读懂:有些子弹,需要飞整整一个时代。